Le site de la numismatique française moderne 1789-2001

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

Sommaire : Essais

de concours Pour les monnaies de nécessité et les jetons, consultez le site www.jetons-monnaie.net.

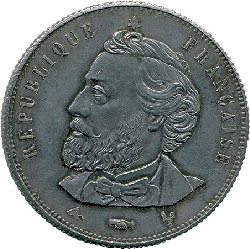

La création d'une nouvelle pièce ou d'une série complète peut faire l'objet d'un concours ou différents graveurs proposent un ou plusieurs modèles. Les graveurs sélectionnés doivent respecter un cahier des charges qui correspond aux valeurs que l'autorité veut mettre en avant (effigies pour les monnaies royales ou impériales, symboles républicains à partir de la révolution,...). Ce sont les "essais de concours". Ils peuvent être d'un alliage différent du type définitif. L'étain, par exemple, était utilisé au XIXième pour la réalisation des essais de pièces en or pour limiter les coûts (il existe aussi des essais en carton!). Les essais proposés sont présentés au public dans une salle de l'Hôtel de la Monnaie. Le choix est ensuite fait par un jury.

Les essais de concours ne comportent pas obligatoirement le mot ESSAI et sont en majorité signés par leur graveur. Ils sont souvent difficiles à trouver, les plus courants étant ceux du concours de 1848 car plus nombreux. Les principaux concours depuis la

Révolution : S'il n' y a pas de concours organisé pour la création d'une nouvelle pièce, ce sont alors les graveurs "officiels" qui font les propositions.

Avant que le type définitif ne soit choisi, une pré-série est frappée en très petite quantité pour permettre aux officiels de faire un dernier choix. Les pré-séries ne portent pas la mention "ESSAI", mais on peut les reconnaître par la date qui peut être antérieure à la première année de frappe officielle (ex : 2fr 1977), par une différence de tranche, ou de listel (ex : 50fr Guiraud 1950 à listel large). Les pré-séries sont généralement très proches du type définitif, sauf pour les pré-séries de concours.

Concernant les pré-séries, je conseille la lecture du BN n°30 p10 et 11 où l'on nous explique que d'anciens coins sont parfois utilisés pour la réalisation de pré-séries concernant une nouvelle monnaie. En effet, les nouveaux coins n'étant réalisés qu'après les choix de matière et dimension fait, il faut bien proposer des essais aux commissions monétaires pour qu'elles puissent visualiser l'aspect général (taille et poids) de la future monnaie.

La fabrication d'une nouvelle monnaie s'associe généralement à un changement politique important ou à une période d'instabilité (politique ou financière) et passe par plusieurs étapes dont la réalisation d'essais. Lorsqu'un nouveau type monétaire a été adopté, quelques exemplaires (jusqu'à 5000 pour les derniers francs) sont frappés avec des coins fraîchement gravés afin de les présenter aux officiels. Ces essais ne sont pas mis en circulation.

Au XIXième siècle, on trouve généralement un "E" qui remplace la lettre d'atelier. Au XXième siècle, le mot ESSAI est inscrit en toutes lettres et peut se trouver à divers emplacements, horizontalement ou verticalement, en creux ou en relief.

Habituellement, l'essai sert de référence pour la frappe courante des monnaies, mais on peut trouver des essais qui ne sont pas au type adopté (ou ne sont pas adoptés du tout) car des modifications ont pu être demandées au dernier moment, entraînant la fabrication de nouveaux essais pour présentation.

On trouve aussi des essais réalisés avec un alliage non retenu par la suite (ex : essai de 2fr Semeuse 1920 en bronze d'aluminium). Bien que généralement datés au moment de leurs frappes, il existe des essais non datés ou avec une date partielle. Cela indique que la date est rajoutée au dernier moment sur les coins. On sait que c'est le cas pour les deux derniers chiffres au moins, c'est pour cette raison que l'on trouve des décalages dans la position des chiffres et lettres d'atelier d'une pièce à l'autre. Enfin, il existe des essais "uniface" ou seulement l'avers ou le revers sont frappés. La collection des essais demande beaucoup de patience car ils sont difficiles à trouver, hormis la majorité de ceux de la Cinquième République frappés à plus de mille exemplaires. De plus, les prix peuvent atteindre des sommets (voir Monnaies VI Collection Kolsky). Concernant les essais aux millésimes intermédiaires (ex : 1fr Morlon alu 1945) je n'en connaîs pas l'intérêt et toute information sera la bienvenue.

Ces essais sont des monnaies associant un avers et un revers de différents graveurs ou même deux revers ou avers identiques. En effet, il arrive que l'avers et le revers d'un type adopté ne soient pas du même graveur (ex : 5, 10 et 20 centimes Lagriffoul et Dieudonné, 1962 à 2001).

Ces essais sont réalisés lorsque de nouvelles techniques et formes sont envisagées, ou pour faire des réglages de machine. Ces essais sont généralement identifiés en toutes lettres dans les champs avec les mentions "ESSAI DE FRAPPE", "ESSAI DE VIROLE" ou autre (sauf pour les essais de flan qui sont vierges).

Les frappes d'épreuve sont réalisées à forte pression afin de permettre l'évaluation des coins et de la gravure dans leurs moindres détails. Les épreuves sont souvent unifaces ou simplement avec une inscription sur l'autre face. Différents alliages peuvent être utilisés. Ces épreuves servaient pour la proposition d'un nouveau type monétaire et étaient souvent utilisées pour les effigies royales ou impériales. Il s'agissait d'une des premières étapes dans la fabrication d'une monnaie mais on ne peut pas les considérer comme des essais.

Monnaie de poids fort donc d'épaisseur plus importante, généralement double. Ils ne portent pas de mentions particulières, sauf parfois le mot ESSAI. Ils étaient sans doute utilisés pour les monnaies de présentation qui pouvaient alors être plus fortement frappées. Le piéfort est une spécificité française. Des piéforts "pour collectionneurs" ont été réalisés par la Monnaie de Paris pour quelques-uns de nos derniers francs. Les plus courants sont les piéforts des 100fr Panthéon et Commémoratives que l'on trouve encore pour une vingtaine d'euros. Les piéforts peuvent être de différents alliages (bronze, argent, or,...). Vu les résultats de Monnaie XXV il semble que les piéfort de la Cinquième République aient du mal à trouver preneur...

Ces pseudo-monnaies ont été réalisées par (ou pour) des prétendants au trône de France, ou par les possibles successeurs à la tête du Pays, généralement pour des raisons de propagande. Elles ont aussi pu être frappées à titre posthume et sont alors des monnaies de souvenir. La majorité des monnaies de prétendant sont des essais. Certaines, émises à l'effigie d'Henri V (29 septembre 1820 - ? 1883), ont clandestinement été mises en circulation sur le territoire à partir de 1831 (évidemment sans cours légal), la 1fr de 1931 étant même plutôt commune de nos jours. Les essais de Napoleon II, Louis XVII et Napoleon IV sont nettement plus rares. Utilisez le bouton "Historique

et description" pour plus de détails sur chacune

de ces monnaies.

* Je suis surpris de noté que l'exemplaire en vente dans Monnaies XXIV est dit "tranche lisse" alors que E. Dewamin dans son ouvrage "Cent ans de numismatique française" (p.46) prétend que la tranche des 5fr Mac Mahon est inscrite en relief : DIEU / PUNIT LA / FRANCE. Toujours est-il que l'exemplaire de la vente Palombo n°2 en or est à tranche lisse. --> Merci à Eric Viller qui me confirme que les 5fr Mac Mahon existent avec différentes tranches : soit lisse, soit avec la légende DIEU PUNIT LA FRANCE, soit avec la légende DIEU PROTEGE LA PRUSSE. Il possède un exemplaire avec la légende "DIEU PUNIT LA FRANCE" qui est la tranche la plus commune aprés la tranche lisse. La tranche "DIEU PROTEGE LA PRUSSE" est la plus rare ..... Ces monnaies sont toutes des monnaies de "fantaisies" et frappées à priori chez Wurden (Belgique). --> Dans le mail suivant il poursuit : "à mon sens toutes les monnaies de Napoléon II et certaines frappes d'Henri V (les petits modules de 5 et 10ct, surtout ceux avec la "barbe" anachronique avec l'âge du prétendant et l'année de frappe ...., ainsi que les quart et demi francs de 1833) ont été frappées chez Wurden. Il existe d'ailleur une frappe qui combine 2 avers : ceux de napoléon II et Henri V et qui prouve la provenance commune pour le quart de franc, tout comme la 5fr de Trebuchet pour l'exile de Louis XVIIII à Gand ainsi que les 5fr Mac Mahon, Gambetta et Thier. En revanche les 5fr argent de 1831 et 1832 d'Henri V ainsi que les 1fr sont certainement des frappes réalisées à l'instigation de la mère d'Henri V. Il existe également une frappe d'un module de 5fr représentant le Duc Philippe d'Auvergne et copiée sur le type de Louis XVIII dont la provenance "Wurdénienne" et quasi certaine." Avec l'aimable autorisation de Mr B. Poindessault, je publi dans les liens suivants les pages correspondant aux monnaies de prétendant du "Répertoire de la Numismatique Française Comtemporaine" qu'il a écrit avec J. De Mey en 1976. Pages : Il ne faut pas confondre les monnaies de prétendant avec les monnaies de fantaisie fabriquées pour commémorer un évènement, ou le plus souvent pour tromper un collectionneur en lui vendant pour authentique une monnaie qui ne l'est pas. Monnaies de fantaisie à l'effigie de Louis XVIII : E. Dewamin, dans son ouvrage "Cent ans de numismatique française" explique qu'un graveur particulier peut très bien confectionner un coin à l'effigie de tel ou tel souverain, parfois dans le but de le faire admettre par la commission monétaire; comme d'autres fois par pure satisfaction personnelle. Alors il porte ses coins à l'Hôtel des Monnaies et fait frapper à ses frais une quantité plus ou moins importante d'essais ou d'épreuves qui deviennent des essais de fantaisie. Ces essais peuvent être satiriques.

Les monnaies de visite ne sont pas réellement des monnaies mais plutôt des médailles émises pour commémorer la visite d'autorités importantes dans un lieu symbolique comme la Monnaie. Elles sont parfois au module d'un type monétaire circulant et sont essentiellement en bronze (les plus courantes sont celles émisent sous le règne de Napoléon III).

A la fin du Premier Empire et plus précisement sous le Gouvernement Provisoire d'avril 1814 furent émisent de rares monnaies de visite. Elles sont majoritairement en bronze (celles en argent étant encore plus rares). Elles furent fabriquées et distribuées lors des visites d'Alexandre Ier de Russie, de Frédéric-Guillaume de Prusse et de l'Empereur d'Autriche à la Monnaie de Paris en 1814. Ces monnaies sont plus connues sous le nom "d'Ange de Paix". Elle seront toutes les trois gravées par Tiolier avec un revers commun faute de temps...

Concernant l'historique des ces "Ange de Paix", je conseille vivement la lecture du Bulletin Numismatique n°16 p14 disponible sur le site de Cgb. Un article paru dans le BN n°36 donne la traduction de la légende "GALLIA REDDITA EUROPAE" qui signifie : la Gaule rendue à l'Europe.

Les monnaies satiriques sont réalisées par des opposants aux autorités en place. Elles sont plutôt communes concernant le règne de Napoleon III. Ce sont soit des monnaies officielles transformées manuellement par ajout ou suppression de détails ou frappe d'une contremarque, soit des frappes artisanales avec un motif contestataire souvent ironique (ex : une chouette remplaçant l'aigle sur le revers ou un casque à pointe rajouté sur la tête de Napoleon III). Les graveurs des frappes artisanales ne sont pas connus mais une partie de ces pièces ont été réalisées en Belgique, à Bruxelles. Auguste Brichaut étant le contrôleur de la Monnaie à cette époque, il a pu jouer un rôle dans la réalisation et la diffusion de ces pièces.

La majorité des pièces regravées sont en bronze (5 et 10 centimes), des pièces en argent existent aussi mais sont plus rares :

On trouve aussi des découpages surprenants :

Ces monnaies satiriques sont généralement

d'époque et conservent de ce fait un intérêt historique

certain, au même titre que les monnaies de prétendant.

Remarque : les contres-marques peuvent aussi avoir un caractère officiel, c'est le cas sous la Révolution par exemple, avec les 2 décimes modifiés en UN décime. Il ne faut donc pas les confondre. Il existe aussi des contres marques publicitaires que l'on retrouve par exemple sur les 10ct Napoléon III avec "PEARS' SOAP." issue d'une grande fabrique de savon anglaise. Par précaution, ces estampilles publicitaires étaient réalisées sur des monnaies étrangères...

Il est bien sur interdit de réaliser ces modifications sur les monnaies et le fait de le faire sur une monnaie étrangère permettait d'échapper aux poursuites! Il ne faut pas les confondre avec des monnaies satirique.

Les monnaies obsidionales sont des monnaies émises durant le siège d'une ville afin de pallier au manque de numéraire. Pour un historique et un descriptif de ces monnaies, utilisez le bouton "Monnaies de siège" en tête de page.

Le dixain est un projet de monnaie généralement en cuivre qui fut présenté par Alexis Marie de Rochon, membre de l'Institut, et qui ne fut jamais adopté. Il existe des dixains de Rochon en étain, en métal de cloche, en cuivre (jaune ou rouge) ou en fer et de divers modules. D'après Hennin ces dixains furent frappés à Lyon. Lien vers la planche 6 du Dewamin concernant les Dixain. "En 1791, l’abbé Rochon, alors conservateur au cabinet de physique du roi, avait proposé de couler directement le métal de cloche pour obtenir des monnaies moulées. Les essais furent décevants et le projet non retenu. Pour la frappe de ce métal de cloche, l’abbé Rochon préconisait lui aussi l’adjonction de cuivre." Monnaies de confiance 1791 - 1792. On retrouve aujourd’hui de nombreux exemplaires de ces essais sous la dénomination « Dixain de Rochon ». Il en existe de différente nature et module. Certains de ces essais sont de grande qualité. Il furent visiblement réalisés en grande quantité. Comme on peut le voir ci-dessous, il existes quelques Dixain surfrappés sur des deux sols au faisceau de Louis XVI !

Des essais on sans doute été réalisés par

l'abbé Rochon pour tenter de reformer

les monnaies à l'effigie de Louis XVI. Habituellement, les dixains sont frappés

avec une virole lisse mais dans le cas de ces surfrappes, le diamètre du flan ne

devait pas correspondre à la virole.

Une variété est une monnaie de frappe courante ayant une différence non intentionnelle présente dans le coin. Cela peut être une signature absente (ex : 1fr De Gaule 1988 sans différent), un poids hors norme du flan, etc... A ne pas confondre avec un coin bouché (fréquent sur les "Chambres de Commerce) ou une variante qui correspond à une différence intentionnelle dans la gravure du coin (ex : 5fr Louis Philippe 1830 avec et sans le 1).

Les frappes médailles ou décalées sont plutôts des monnaies fautées (voir partie suivante) car elles proviennent d'un défaut d'alignement des coins. On peut aussi trouver des erreurs d'inscriptions sur la tranche dues à une mauvaise position des viroles (ex : sur les 5fr Louis Philippe on peut avoir "DIEU / LA FRANCE / PROTEGE" au lieu de "DIEU / PROTEGE / LA FRANCE").

Ce sont des défauts non intentionnels de fabrication qui sont le résultat d'une erreur de manipulation du monnayeur ou d'un problème de machine. Les pièces portant de tels défauts sont communément appelées "les fautées". On peut trouver des défauts de toutes sortes tels que Lindaueur sans trou ou à trou décalé, des frappes mal centrées, des pièces hybrides avec erreur de coins avers-revers, des erreur de métal, erreur ou défaut de flan, frappe incuse (en creux lorsqu'une pièce est restée coincée dans la machine et en frappe une autre), des erreurs d'inscription de la tranche, etc... L'ouvrage de Mr Chort (éditions Gadoury 2009) est incontournable pour celui qui s'intéresse à ces monnaies particulières.

Ces fautées sont assez recherchées et les prix ont tendance à augmenter ces dernières années, surtout pour les défauts flagrant comme les Lindauer non perforées. Remarques : Certaines semeuses en nickel (5fr et 1fr essentiellement) présentent une marque circulaire proche du listel et il est important de savoir que cette marque se produit sur la dernière pièce d'un rouleau fait à la machine lorsque celle-ci est équipée d'un système "agréssif" qui rabat le papier du rouleau. Attention aussi aux "fantômes" présent parfois sur les monnaies (généralement avant 1960) qui peuvent faire penser à une refrappe et qui sont en fait dùs à un coin "choqué". Il s'agit de la marque en creux de l'autre face qui peut s'imprimer sur la première lorsqu'une frappe se fait sans flan dans la machine. Voir page 3 du BN n°3 disponible sur www.cgb.fr.

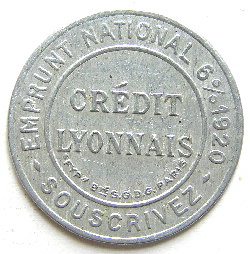

Un brevet (FYP pour "Fallait Y Penser") fut déposé le 19 mars 1920 concernant la fabrication d'une pseudo-monnaie qui servait en plus comme support publicitaire. Un timbre-poste neuf était alors inséré entre un disque d'aluminium et un autre transparent, la valeur étant définie par le timbre.

La fabrication dura environ trois ans mais ces monnaies de substitution ne furent bien sur jamais reconnues par l'administration.

En 1986, une agence publicitaire eu une autre idée, celle de créer des autocollants publicitaires à coller sur les pièces de monnaie mais il furent rapidement interdits. Je n'en connait que sur les 10fr Mathieu.

Vous trouverez dans ce lien un mail intéressant concernant les monnaies publicitaires...

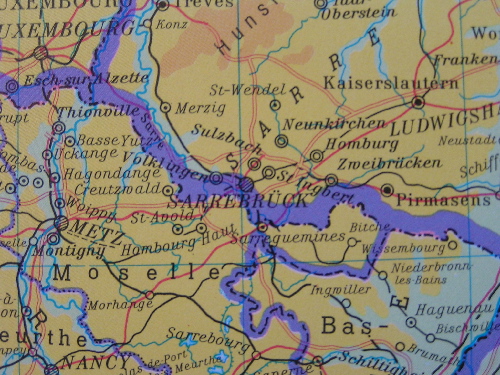

J'ai choisi de parler sur ce site des monnaies de la Sarre car elles sont tout de même liées à l'histoire de France mais je n'ai pas réalisé de partie spécifique à ces monnaies.

La Sarre fait actuellement partie de l'Allemagne mais ce petit "Etat" à été Français à plusieurs reprises. La première fois en 1794 lorsque la Convention envahit les territoires Allemands situés à l'ouest du Rhin dont la Sarre. Elle sera même un département Français en 1802, avant d'être perdue par le second traité de 1815. La Sarre sera, par ailleurs le théâtre du premier combat de la guerre contre les Prusses le 2 août 1870. En 1919, Clémenceau parvient à récupérer la Sarre et l'exploitation pour 15 ans de ses riches mines de charbon en réparation des ravages infligés par les Allemands aux houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Le 13 janvier 1935, les Sarrois se prononcent par référendum pour leur rattachement au Reich mais la Sarre revient à la France après la seconde guerre car elle fait partie de la zone qui lui est accordée le 7 août 1945. Le Franc y est introduit comme seule devise en 1947, bien que le rattachement officiel n'eut lieu que le 1er janvier 1957. En 1954, suite à une décision gouvernementale, sont émises des pièces en Franken (sans doute en rapport avec Frankenthal, ville du nord-est de la Sarre), mais aux modules des 10fr, 20fr et 50fr "Guiraud" puis 100fr "Cochet" (alliages et poids identiques).

La gravure est confiée à P.Turin, mais c'est "l'aile" du Graveur Général Bazor qui figure sur les pièces. L'avers est identique sur les 10, 20 et 50 franken, seule la 100 franken est différente. La fabrication des 10, 20 et 50 franken débute en octobre 1954 et celle des 100 franken en été 1955. Il existe 50 essais en or pour chaque valeur plus quelques essais en cupro-nickel pour la 100 franken. La Sarre est rattachée à la RFA suite au référendum du 23 octobre 1955 ce qui stoppa la mise en circulation des pièces en franken (la Monnaie dût d'ailleurs racheter à perte les pièces non émises). Lors de l'échange général de juillet 1959, le retour aux caisses fut peu important, ce qui explique que la série complète soit aujourd'hui assez facile à réunir (sauf en état SPL ou FDC!). Voir les éditions Victor Gadoury pour

une cotation de ces monnaies. |

Copyright (c) 2005-2006 infonumis. Tous droits réservés.

contact@infonumis.info