Le site de la numismatique française moderne 1789-2001

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

![]()

I

n

f

o

n

u

m

i

s![]()

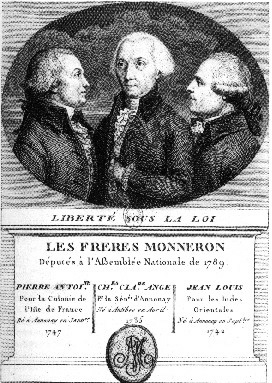

Texte rédigé par Philippe Bouchet pour la conférence faite À partir de 1790, conséquence de l'émission des assignats et de la disparition de la monnaie métallique, la vie économique quotidienne de la population, surtout urbaine, fut gravement perturbée par le manque de petite monnaie. La plus petite coupure assignat était de 50 livres (loi du 29 septembre 1790). Au terme d'un débat animé, l'Assemblée abaissa cette valeur à 5 livres (6 mai 1791), tout en laissant le soin de la fabrication au Ministre des Contributions, et celui du timbrage et du numérotage au Trésorier de la Caisse de l'Extraordinaire. Mais, même émis en petites coupures de cinq livres, l'assignat restait encore impropre au paiement des denrées et des salaires, lesquels s'exprimaient en sous, subdivisions vicésimales de la livre (une livre = 20 sols). Pour remédier aux troubles sociaux provoqués par cette pénurie, l'Assemblée Constituante prescrivit donc (11 janvier 1791) la fabrication de petite monnaie d'argent (pièces de 15 et 30 sous), de cuivre (avec le vieux cuivre récupéré dans les arsenaux) et de bronze (avec le métal des cloches). Le Ministre TARBÉ multiplia les rapports à l'Assemblée Constituante pour rendre compte de son zèle à activer la frappe de cette monnaie divisionnaire (séances du 19 juillet, du 3 août, du 19 août), mais le 6 février 1792 fut lue à l'Assemblée Législative une lettre du Ministre des Contributions sur la fabrication des monnaies de cuivre et de métal de cloche, dans laquelle il détaillait les hésitations de la précédente Assemblée et les difficultés techniques rencontrées dans l'utilisation du métal de cloche, ce qui avait ralenti la fabrication des monnaies de 3 deniers (liard), six deniers (demi-sol), douze deniers (sol) et 2 sols( 1/10 de livre). Pourtant en 1791, dans un livre édité par l'Imprimerie Royale, le Conservateur du Cabinet de Physique du Roi, l'abbé Rochon, avait présenté au Comité des Monnaies de l'Assemblée Nationale les avantages qui pouvaient résulter de la conversion du métal de cloche en monnaie moulée. Il préconisait par ailleurs la transformation de ce métal en bronze de frappe par adjonction de cuivre. Les premières monnaies en métal de cloche de 12 deniers et 2 sols avaient été moulées et le résultat était décevant. C'est à ce moment qu'interviennent les frères Monneron. Ils sont issus d'une famille de juristes huguenots, originaires d'Annonay en Ardèche. Leur père, Maître Antoine, était avocat au Parlement. Il avait acheté les charges de receveur du grenier à sel et des gabelles d'Annonay en 1788. La fortune de la famille était importante. Antoine MONNERON avait envoyé un grand nombre de ses dix garçons aux Colonies où ils firent fortune. Comme de nombreux protestants, quatre d'entre eux s'étaient fortement impliqués dans le processus révolutionnaire. Voir la biographie des frères Monneron

Les Monnerons avaient établi des comptoirs dans les principales villes de France pour distribuer des denrées coloniales. Leur Comptoir principal était sur la Place du Carrousel à Paris. Les frères Monneron jouissaient à leur époque d'une grande notoriété. En 1790, les bâtiments du château des Célestins à Colombier-le-Cardinal sont vendus comme biens nationaux aux frères Monneron qui le paient en bonne monnaie. Confiants dans le processus révolutionnaire, ils vont accumuler les assignats En 1789, les trois aînés étaient députés aux Etats Généraux puis dans la Constituante (octobre 1789 à septembre 1790) : Grâce à l'appui de ses frères, Joseph François Augustin obtint le droit de créer une Banque commerciale pour importer de métaux en France et fournir le Département français de la Marine en argent (piastres espagnoles fruit d'opérations commerciales) et cuivre dont la pénurie commençait à se faire sentir en Europe. Les trois aînés ne purent plus être députés dans la Législative. Augustin y fut alors élu comme Député de Paris. Il y avait alors deux établissements Monneron distincts : la Maison de Commerce et la Banque. Outre les opérations de commerce avec l'Océan Indien, la Maison MONNERON s'était spécialisée dans la fabrication de médailles révolutionnaires qu'elle vendait Place du Carrousel. Les médailles concernaient le Pacte Fédératif et les Grands Hommes prônant la Révolution tels que Jean-Jacques Rousseau, Lafayette, Mirabeau ... Leur graveur était Augustin DUPRE Le retard apporté à la fabrication des espèces métalliques en métal de cloche et le flou de la Constitution (« ce qui n'est pas interdit par la loi est licite ») incita un certain nombre de particuliers à se substituer à l'Etat pour procurer à la population les petites monnaies divisionnaires. Les Monneron obtinrent en 1791 l'autorisation de frapper des pièces de monnaie de cuivre de confiance. (Personnellement je ne pense pas). Dès le mois de septembre ils entreprirent une grande opération d'émission de « médailles de confiance », constituées de deux pièces en bronze de deux et cinq sols. Devant l'impossibilité de les faire fabriquer rapidement et en grand nombre en France, ils utilisèrent les ateliers de Matthew Boulton, à Soho près de Birmingham. Ces derniers étaient équipés de machines à vapeur de Watt dont la cadence de frappe était de 40 flancs à la minute. Les monnaies officielles de 2 sols devaient peser 24 grammes. Les frères Monneron commencèrent fin 1791 à frapper des 2 sols de 18 grammes « A la Liberté Assise ». En décembre ils sortirent des 5 sols de 30 grammes « Au Pacte Fédératif ». Le succès fut immense, le public échangeant les assignats de 50 livres contre ces médailles monnaies. Les profits auraient pu être importants. En cinq mois ils ont, selon R. Margolis, frappé 2 millions 250 mille monnaies en utilisant 45 tonnes de bronze. (750.000 pièces de 2 sols et 1.500.000 de 5 sols) S'ils avaient frappé au poids légal, ils auraient du en utiliser plus de 75 tonnes. Rien qu'en métal, ils ont économisé 3 millions de sols, soit 150.000 livres. Seulement, ils vont se retrouver en mars 1792 avec des assignats qui ne sont que de la monnaie de singe et il faut payer les anglais en monnaies sonnantes et trébuchantes. Le 2 janvier 1792, l'Assemblée Législative avait décrété que l'an IV de la Liberté commençait le 1er janvier 1792, alors que l'an III n'avait débuté que le 14 juillet 1791. Les frères Monneron avaient déjà procédé à la fabrication de coins pour 1792 portant la mention An III et ils les utilisèrent en janvier 1792. Ils continuèrent avec la mention An IV jusqu'à ce que l'Assemblée Constituante décide d'interdire les monnaies privées. L'échange de ces monnaies avait aussi lieu dans les comptoirs régionaux. En 1791 et au début de 1792, on les trouvait à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nîmes et Strasbourg. Par la suite ils le furent dans les 83 départements. Il est curieux de constater que l'incus de la tranche va se transformer en février 1792. DE RHONE .DE LOIRE se transforme en RHONE ET LOIRE. La séparation en deux départements ne s'étant faite qu'en août 1793, alors que les monnerons ont cessé d'être frappés depuis plus d'un an, il ne peut s'agir que d'une erreur d'inscription de la tranche lors du cordonnage. La Société Commerciale accumulait des assignats dans ses coffres et la Banque devait les replaçer, car la loi stipulait qu'ils étaient productifs d'intérêt (emprunts russes avant la lettre). Devant le succès remporté par leurs monnaies dont la qualité surpassaient les piètres monnaies officielles, les frères Monneron décidèrent début 1792 de faire passer le poids des monnaies de 2 sols à 14 grammes et celui des 5 sols à 27 grammes puis à 25 sur les nouveaux types « REVOLUTION FRANCAISE » : - Au Pacte Fédératif - A l'Hercule brisant les faisceaux Le public appela alors cette monnaie métallique de substitution les « monnerons ». Le Ministre TARBÉ se mit en travers de l'opération : Sur instruction du Ministre, la douane de Rouen prétendit soumettre ces médailles à un droit de 18 livres au quintal, droit qui frappait les flancs, alors que les médailles devaient entrer en franchise. Malgré les protestations des frères MONNERON, qui alimentèrent une volumineuse correspondance, TARBÉ s'obstina. Les frères MONNERON portèrent l'affaire devant les tribunaux, où ils obtinrent gain de cause à la fin de mars 1792, au moment où TARBÉ quittait le ministère, remplacé par CLAVIÈRE et où ils firent banqueroute faute de liquidité en or et argent pour payer leurs fournisseurs. En effet à la fin du mois de mars 1792, la Banque n'arrivait plus à placer les assignats, la Société Commerciale Monneron fut donc déclarée en faillite et Pierre qui en était le Directeur dût s'enfuir en Angleterre. Son frère cadet Augustin qui tenait la Banque reprit l'affaire en avril, mais une loi du 3 mai 1792 interdit la fabrication des monnaies privées. Le stock résiduel de monnerons put être écoulé officiellement jusqu'au 3 mai et certainement en catimini à partir de cette date. En septembre, un décret interdit la commercialisation des pièces de confiance. Ces monnaies de nécessité circulèrent en fait jusqu'à la fin de 1793. Un certain nombre fut conservé par le public en tant que médaille. C'est ce qui explique que contrairement aux deniers et aux sols « Constitutionnels », on trouve souvent des monnerons en état Superbe. Comme il y avait toujours un manque de monnaies divisionnaires, il y a fort à penser que bon nombre de ces monnerons servirent encore comme monnaies avec la valeur correspondant à leur poids. Ne trouvait-on pas des sesterces romaines dans la petite monnaie ? L'usure prononcée de certains de ces monnerons pourrait confirmer cette assertion. |

Copyright (c) 2005-2006 infonumis. Tous droits réservés.

contact@infonumis.info